あさくら行く!! asakulike情報局

あさくら=0946地域の情報を網羅した情報発信ブログ

官兵衛さんぽ〜東峰村 高取焼宗家〜

今回は、朝倉市の隣、東峰村(小石原地区)を紹介します。

小石原と言えば、小石原焼。民陶の里として有名ですね。

そこにある、高取焼宗家十三代高取八山さんを訪ねました。

ちょうど、紅葉の季節でとても風情のある場所です。

奥に入ると、ちょうど登り窯の窯焚きの最中でした。貴重な機会に遭遇できてとてもラッキーです。

そこに鎮座するのは、5段の巨大な登り窯。煙突から登る煙がのどかですね。

早速、登り窯を見学。窯の上にはお供え物が。火入れをする時の儀式でしょうか?

ここでお話をして下さったのは、高取七絵さんです。とても綺麗な方でした。

七絵さんのお話では、窯焚きは年2回行っており、1回の釜炊きにおよそ一昼夜を費やすそうです。その間、家族で交代で薪を入れたり色々な作業を行うとのことでした。

一番下の窯から火を入れ、順番に上の窯に火が登って行くそうです。窯の近くは特に熱く、冬場の作業の方がかえって楽だと笑って話してありました。

窯の中を覗かせてもらいました。燃え盛る炎が・・・すごいの一言です。話によると中は1000度以上の高温に。赤い炎が幻想的でした。

窯の中の温度の目安を確認するためのものがこれ↓

ピンぼけの写真ですみません。これを、覗き穴?から見える位置にあらかじめ配置してあるそうです。これが高温になるとふにゃっと頭を垂れるように曲がります。これが窯の中の温度を確認する一つの目安になるそうです。

わかりますか?僅かに曲がっているのが・・・確認できると思います・・・たぶん。

こちらの初心者丸出しの質問にも、丁寧に答えて下さる七絵さん。

さすが職人・・・の風格が漂っています。

さらに窯の裏手にある、採取してきた土を細かく砕く「唐臼」も見学させてもらいました。そこには小川の水流を利用した大きな唐臼が・・・。本当に水が透き通って綺麗です。

大きいーーー。しかもエコ。凄いですね。先人の知恵ですねーーー。水が一杯になり丸太が跳ね上がる様は迫力十分です。

そうこう言っている間にも、ひたすら作業は続きます。そうそう、こんなに高温になった窯を冷却するには相当かかるだろうなーーーと思って尋ねてみると・・・。

なんと・・・!!!この窯を冷却するのに1週間から10日はかかるそうです。

はぁーーーたまがった。

・・・また次の疑問が。この窯造るの(多分)大変ですよねーーー??

すると・・・この窯自体を作る職人さんも今では少なく、(仮に造るとしても)話では順番待ちの状態で、完成させるのにも半年以上かかるとか。現在の窯もかれこれ30数年経つそうです。大事に大事に使っているそうですよ。(なんせ、家一軒◆☆△!?#・・・)

本物は本当に手間暇がかかるのですね。

ところで・・・この企画でなぜ窯元にと思ったあなた、ここから先をしばしお読み下さい。

(高取焼宗家口上より抜粋)

筑前黒田藩の御用窯であった高取焼は、慶長五年(1600)年、現・福岡県直方市郊外の鷹取山南麓において築かれた「永満寺窯」にはじまります。この永満寺を築いたのが、高取焼始祖、八山(はちざん)です。初代八山八蔵重貞は、士分に取り立てられ、筑前国に入部した黒田長政公により、鷹取山に因んで「高取」の姓を拝領しました。高取姓となってから、八山は慶長十九年(1614)年、内ヶ磯に移り、「内ヶ磯窯」(うちがそがま)で十年間制作しました。雄渾な作風から、次第に瀟洒で洗練された作風となっていったのは、この窯の後半です。徳川三代将軍家光公の茶道指南役・小堀遠州公の指導を受け、「遠州七窯」の筆頭として多くの中興名物を作り出しました。その後、初代・八山は白旗山(現・飯塚市幸袋)に窯を移し、同地で生涯を閉じました。

二代・八蔵貞明は、寛文五(1665)年上座郡鼓村(現・東峰村小石原鼓)に移り「鼓窯」を築きました。さらに、四代・源兵衛勝利は、亨保元(1716)年、早良郡麁原村(現・福岡市早良区)に「東皿山」を開き、一年の内半年は鼓窯に滞在して双方で制作を行う「掛勤」を行いはじめます。以降代々、明治四(1870)年の廃藩置県まで、この掛勤が続きました。

そう、黒田藩の御用窯だったのです。凄く歴史の重みを感じますねー。

このような感じで、歴代の方々の作品がずらり。

そして、その奥には・・・。

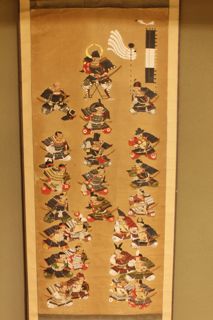

なんと、黒田二十四騎の掛け軸が・・・鎮座しています。

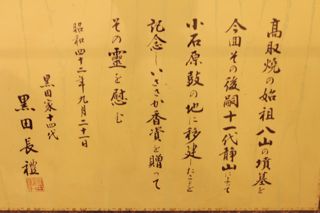

また、このような貴重なお手紙も。

こちらは、始祖のお墓をこちらに移された際に黒田家から送られたものとのこと。

うーん。地域にはまだまだ知らない(勉強不足なだけ?)歴史が沢山あることを感じた瞬間でした。

高取焼宗家の前庭には真っ赤な紅葉の絨毯が。思わずシャッターを切り、窯の中の真っ赤な炎を思い出しました。

今回は、窯焚きでお忙しいのに、いろいろと教えていただき本当にありがとうございました。

この企画、これからもゆっくりと更新して行きたいと思います。

高取焼宗家 十三代 高取八山

福岡県朝倉郡東峰村小石原鼓2511

電話 0946−74−2045

ホームページはこちら

小石原と言えば、小石原焼。民陶の里として有名ですね。

そこにある、高取焼宗家十三代高取八山さんを訪ねました。

ちょうど、紅葉の季節でとても風情のある場所です。

奥に入ると、ちょうど登り窯の窯焚きの最中でした。貴重な機会に遭遇できてとてもラッキーです。

そこに鎮座するのは、5段の巨大な登り窯。煙突から登る煙がのどかですね。

早速、登り窯を見学。窯の上にはお供え物が。火入れをする時の儀式でしょうか?

ここでお話をして下さったのは、高取七絵さんです。とても綺麗な方でした。

七絵さんのお話では、窯焚きは年2回行っており、1回の釜炊きにおよそ一昼夜を費やすそうです。その間、家族で交代で薪を入れたり色々な作業を行うとのことでした。

一番下の窯から火を入れ、順番に上の窯に火が登って行くそうです。窯の近くは特に熱く、冬場の作業の方がかえって楽だと笑って話してありました。

窯の中を覗かせてもらいました。燃え盛る炎が・・・すごいの一言です。話によると中は1000度以上の高温に。赤い炎が幻想的でした。

窯の中の温度の目安を確認するためのものがこれ↓

ピンぼけの写真ですみません。これを、覗き穴?から見える位置にあらかじめ配置してあるそうです。これが高温になるとふにゃっと頭を垂れるように曲がります。これが窯の中の温度を確認する一つの目安になるそうです。

わかりますか?僅かに曲がっているのが・・・確認できると思います・・・たぶん。

こちらの初心者丸出しの質問にも、丁寧に答えて下さる七絵さん。

さすが職人・・・の風格が漂っています。

さらに窯の裏手にある、採取してきた土を細かく砕く「唐臼」も見学させてもらいました。そこには小川の水流を利用した大きな唐臼が・・・。本当に水が透き通って綺麗です。

大きいーーー。しかもエコ。凄いですね。先人の知恵ですねーーー。水が一杯になり丸太が跳ね上がる様は迫力十分です。

そうこう言っている間にも、ひたすら作業は続きます。そうそう、こんなに高温になった窯を冷却するには相当かかるだろうなーーーと思って尋ねてみると・・・。

なんと・・・!!!この窯を冷却するのに1週間から10日はかかるそうです。

はぁーーーたまがった。

・・・また次の疑問が。この窯造るの(多分)大変ですよねーーー??

すると・・・この窯自体を作る職人さんも今では少なく、(仮に造るとしても)話では順番待ちの状態で、完成させるのにも半年以上かかるとか。現在の窯もかれこれ30数年経つそうです。大事に大事に使っているそうですよ。(なんせ、家一軒◆☆△!?#・・・)

本物は本当に手間暇がかかるのですね。

ところで・・・この企画でなぜ窯元にと思ったあなた、ここから先をしばしお読み下さい。

(高取焼宗家口上より抜粋)

筑前黒田藩の御用窯であった高取焼は、慶長五年(1600)年、現・福岡県直方市郊外の鷹取山南麓において築かれた「永満寺窯」にはじまります。この永満寺を築いたのが、高取焼始祖、八山(はちざん)です。初代八山八蔵重貞は、士分に取り立てられ、筑前国に入部した黒田長政公により、鷹取山に因んで「高取」の姓を拝領しました。高取姓となってから、八山は慶長十九年(1614)年、内ヶ磯に移り、「内ヶ磯窯」(うちがそがま)で十年間制作しました。雄渾な作風から、次第に瀟洒で洗練された作風となっていったのは、この窯の後半です。徳川三代将軍家光公の茶道指南役・小堀遠州公の指導を受け、「遠州七窯」の筆頭として多くの中興名物を作り出しました。その後、初代・八山は白旗山(現・飯塚市幸袋)に窯を移し、同地で生涯を閉じました。

二代・八蔵貞明は、寛文五(1665)年上座郡鼓村(現・東峰村小石原鼓)に移り「鼓窯」を築きました。さらに、四代・源兵衛勝利は、亨保元(1716)年、早良郡麁原村(現・福岡市早良区)に「東皿山」を開き、一年の内半年は鼓窯に滞在して双方で制作を行う「掛勤」を行いはじめます。以降代々、明治四(1870)年の廃藩置県まで、この掛勤が続きました。

そう、黒田藩の御用窯だったのです。凄く歴史の重みを感じますねー。

このような感じで、歴代の方々の作品がずらり。

そして、その奥には・・・。

なんと、黒田二十四騎の掛け軸が・・・鎮座しています。

また、このような貴重なお手紙も。

こちらは、始祖のお墓をこちらに移された際に黒田家から送られたものとのこと。

うーん。地域にはまだまだ知らない(勉強不足なだけ?)歴史が沢山あることを感じた瞬間でした。

高取焼宗家の前庭には真っ赤な紅葉の絨毯が。思わずシャッターを切り、窯の中の真っ赤な炎を思い出しました。

今回は、窯焚きでお忙しいのに、いろいろと教えていただき本当にありがとうございました。

この企画、これからもゆっくりと更新して行きたいと思います。

高取焼宗家 十三代 高取八山

福岡県朝倉郡東峰村小石原鼓2511

電話 0946−74−2045

ホームページはこちら

PR

コメント

現在、新しいコメントを受け付けない設定になっています。

ブログ内検索

カテゴリー

最新記事

(07/13)

(09/14)

(03/30)

(09/25)

(09/02)